Analisa vegetasi adalah cara mempelajari

susunan (komposisi jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat

tumbuh-tumbuhan. Untuk suatu kondisi hutan yang luas, maka kegiatan

analisa vegetasi erat kaitannya dengan sampling, artinya kita cukup

menempatkan beberapa petak contoh untuk mewakili habitat tersebut. Dalam

sampling ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah petak

contoh, cara peletakan petak contoh dan teknik analisa vegetasi yang

digunakan.

Prinsip penentuan ukuran petak adalah

petak harus cukup besar agar individu jenis yang ada dalam contoh dapat

mewakili komunitas, tetapi harus cukup kecil agar individu yang ada

dapat dipisahkan, dihitung dan diukur tanpa duplikasi atau pengabaian.

Karena titik berat analisa vegetasi terletak pada komposisi jenis dan

jika kita tidak bisa menentukan luas petak contoh yang kita anggap dapat

mewakili komunitas tersebut, maka dapat menggunakan teknik Kurva

Spesies Area (KSA). Dengan menggunakan kurva ini, maka dapat ditetapkan :

(1) luas minimum suatu petak yang dapat mewakili habitat yang akan

diukur, (2) jumlah minimal petak ukur agar hasilnya mewakili keadaan

tegakan atau panjang jalur yang mewakili jika menggunakan metode jalur.

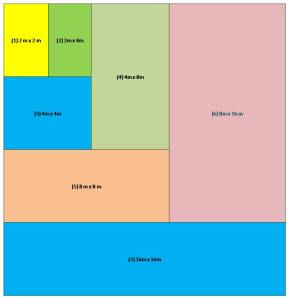

Caranya adalah dengan mendaftarkan

jenis-jenis yang terdapat pada petak kecil, kemudian petak tersebut

diperbesar dua kali dan jenis-jenis yang ditemukan kembali didaftarkan.

Pekerjaan berhenti sampai dimana penambahan luas petak tidak menyebabkan

penambahan yang berarti pada banyaknya jenis. Luas minimun ini

ditetapkan dengan dasar jika penambahan luas petak tidak menyebabkan

kenaikan jumlah jenis lebih dari 5-10% (Oosting, 1958; Cain &

Castro, 1959). Untuk luas petak awal tergantung surveyor, bisa

menggunakan luas 1m x1m atau 2m x 2m atau 20m x 20m, karena yang penting

adalah konsistensi luas petak berikutnya yang merupakan dua kali luas

petak awal dan kemampuan pengerjaannya dilapangan. Untuk lebih jelas

bagan pekerjaan dapat dilihat pada gambar 1.

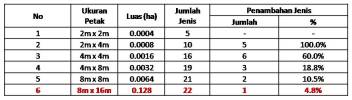

Sebagai contoh, hasil pengukuran KSA tumbuhan bawah dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :

Dari

hasil diatas dapat dilihat bahwa penambahan jenis pada ukuran petak 8m x

16m sudah mencapai angka dibawah 5% (sesuai syarat Oosting, 1958; Cain

& Castro, 1959), maka dapat ditetapkan bahwa luas petak ukur yang

dapat mewakili komunitas pada rumput tersebut adalah adalah 8m x 16m

atau 0.128 ha. Luasan ini bukanlah harga mutlak bahwa luas petak ukur

yang harus kita gunakan adalah 0.128 ha, tapi nilai tersebut adalah

nilai minimum, artinya kita bisa menambah ukuran petak contoh atau

bahkan memodifikasinya karena yang harus kita perhatikan bahwa petak

contohnya tidak kurang dari hasil KSA. Contoh untuk memudahkan pekerjaan

dilapangan, sebaiknya ukuran petak tersebut berbentuk persegi, sehingga

petak hasil KSA tersebut dapat diubah menjadi ukuran 12m x12m.

Jika

sudah dapat ditentukan luas petak minimum, maka juga harus dapat

ditentukan jumlah petak contoh keseluruhan. Hitungann sederhananya,

tergantung kita menginginkan berapa luas total sampling yang kita

inginkan. Sebagai contoh luas kawasan yang akan kita eksplorasi adalah

10 ha, ukuran petak contoh yang ditentukan 12m x 12m dan kita

menginginkan intensitas sampling (IS) 5% (artinya, kita hanya akan

mengukur 1% dari luas total 10 ha). Maka jumlah petak contoh yang harus

kita gunakan adalah :

Dik : N = 10 ha

IS = 5% = 5% x 10ha = 0.5 ha

LPC = 12m x12m = 0.0144 ha

Ditanya : Jumlah petak contoh (n) ?

Jawab :

n = 0.5 ha / 0.0144 ha

n = 34.72

n = 35 petak

Hitungan

diatas adalah perhitungan sederhana tanpa mempertimbangkan tingkat

ketelitian dan tingkat eror pada pengambilan sampling.

Gbr 1. Bentuk Pertambahan Petak Kurva Spesies Area

Cara peletakan petak contoh ada dua, yaitu cara acak (random sampling) dan cara sistematik (systematic sampling),

random samping hanya mungkin digunakan jika vegetasi homogen, misalnya

hutan tanaman atau padang rumput (artinya, kita bebas menempatkan petak

contoh dimana saja, karena peluang menemukan jenis bebeda tiap petak

contoh relatif kecil). Sedangkan untuk penelitian dianjurkan untuk

menggunakan sistematik sampling, karena lebih mudah dalam pelaksanaannya

dan data yang dihasilkan dapat bersifat representative. Bahkan dalam

keadaan tertentu, dapat digunakan purposive sampling.

Jika

berbicara mengenai vegetasi, kita tidak bisa terlepas dari komponen

penyusun vegetasi itu sendiri dan komponen tersebutlah yang menjadi

fokus dalam pengukuran vegetasi. Komponen tumbuh-tumbuhan penyusun suatu

vegetasi umumnya terdiri dari :

1. Belukar (Shrub) : Tumbuhan yang memiliki kayu yang cukup besar, dan memiliki tangkai yang terbagi menjadi banyak subtangkai.

2. Epifit (Epiphyte)

: Tumbuhan yang hidup dipermukaan tumbuhan lain (biasanya pohon dan

palma). Epifit mungkin hidup sebagai parasit atau hemi-parasit.

3. Paku-pakuan (Fern)

: Tumbuhan tanpa bunga atau tangkai, biasanya memiliki rhizoma seperti

akar dan berkayu, dimana pada rhizoma tersebut keluar tangkai daun.

4. Palma (Palm)

: Tumbuhan yang tangkainya menyerupai kayu, lurus dan biasanya tinggi;

tidak bercabang sampai daun pertama. Daun lebih panjang dari 1 meter dan

biasanya terbagi dalam banyak anak daun.

5. Pemanjat (Climber)

: Tumbuhan seperti kayu atau berumput yang tidak berdiri sendiri namun

merambat atau memanjat untuk penyokongnya seperti kayu atau belukar.

6. Terna (Herb)

: Tumbuhan yang merambat ditanah, namun tidak menyerupai rumput.

Daunnya tidak panjang dan lurus, biasanya memiliki bunga yang menyolok,

tingginya tidak lebih dari 2 meter dan memiliki tangkai lembut yang

kadang-kadang keras.

7. Pohon (Tree)

: Tumbuhan yang memiliki kayu besar, tinggi dan memiliki satu batang

atau tangkai utama dengan ukuran diameter lebih dari 20 cm.

Untuk tingkat pohon dapat dibagi lagi menurut tingkat permudaannya, yaitu :

a. Semai (Seedling) : Permudaan mulai dari kecambah sampai anakan kurang dari 1.5 m.

b. Pancang (Sapling) : Permudaan dengan tinggi 1.5 m sampai anakan berdiameter kurang dari 10 cm.

c. Tiang (Poles) : Pohon muda berdiameter 10 cm sampai kurang dari 20 cm.

Adapun parameter vegetasi yang diukur dilapangan secara langsung adalah :

1. 1. Nama jenis (lokal atau botanis)

2. 2. Jumlah individu setiap jenis untuk menghitung kerapatan

3. 3. Penutupan tajuk untuk mengetahui persentase penutupan vegetasi terhadap lahan

4. 4. Diameter batang untuk mengetahui luas bidang dasar dan berguna untuk menghitung volume pohon.

5. 5. Tinggi

pohon, baik tinggi total (TT) maupun tinggi bebas cabang (TBC), penting

untuk mengetahui stratifikasi dan bersama diameter batang dapat

diketahui ditaksir ukuran volume pohon.

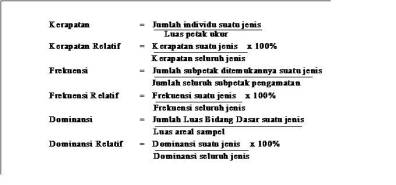

Hasil

pengukuran lapangan dilakukan dianalisis data untuk mengetahui kondisi

kawasan yang diukur secara kuantitatif. Dibawah ini adalah beberapa

rumus yang penting diperhatikan dalam menghitung hasil analisa vegetasi,

yaitu :

a. Indeks Nilai Penting (INP)

Indeks

Nilai Penting (INP) ini digunakan untuk menetapkan dominasi suatu jenis

terhadap jenis lainnya atau dengan kata lain nilai penting

menggambarkan kedudukan ekologis suatu jenis dalam komunitas. Indeks

Nilai Penting dihitung berdasarkan penjumlahan nilai Kerapatan Relatif

(KR), Frekuensi Relatif (FR) dan Dominansi Relatif (DR),

(Mueller-Dombois dan ellenberg, 1974; Soerianegara dan Indrawan, 2005).

b. Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman

jenis adalah parameter yang sangat berguna untuk membandingkan dua

komunitas, terutama untuk mempelajari pengaruh gangguan biotik, untuk

mengetahui tingkatan suksesi atau kestabilan suatu komunitas.

Keanekaragaman jenis ditentukan dengan menggunakan rumus Indeks

Keanekaragaman Shannon-Wiener :

dimana : H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener

ni = Jumlah individu jenis ke-n

N = Total jumlah individu

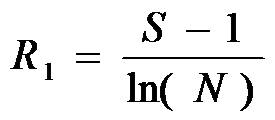

a. Indeks Kekayaan Jenis dari Margallef (R1)

dimana :

R1 = Indeks kekayaan Margallef

S = Jumlah jenis

N = Total jumlah individu

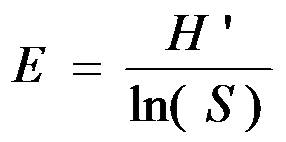

a. Indeks Kemerataan Jenis

Dimana :

E = Indeks kemerataan jenis

H’ = Indeks keanekaragaman jenis

S = Jumlah jenis

Berdasarkan Magurran (1988) besaran R1 < 3.5 menunjukkan kekayaan jenis yang tergolong rendah, R1 = 3.5 – 5.0 menunjukkan kekayaan jenis tergolong sedang dan R1 tergolong tinggi jika > 5.0.

Besaran

H’ < 1.5 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong rendah, H’ = 1.5

– 3.5 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong sedang dan H’ > 3.5

menunjukkan keanekaragaman tergolong tinggi.

Besaran

E’ < 0.3 menunjukkan kemerataan jenis tergolong rendah, E’ = 0.3 –

0.6 kemerataan jenis tergolong sedang dan E’ > 0.6 maka kemerataaan

jenis tergolong tinggi.

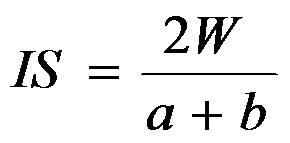

a. Koefisien Kesamaan Komunitas

Untuk

mengetahui kesamaan relatif dari komposisi jenis dan struktur antara

dua tegakan yang dibandingkan dapat menggunakan rumus sebagai berikut

(Bray dan Curtis, 1957 dalam Soerianegara dan Indrawan, 2005) :

dimana :

IS = Koefisien masyarakat atau koefisien kesamaan komunitas

W = Jumlah nilai yang sama dan nilai terendah ( < ) dari jenis-jenis yang terdapat dalam dua tegakan yang dibandingkan

a, b = Jumlah nilai kuantitatif dari semua jenis yang terdapat pada tegakan pertama dan kedua

Nilai

koefisien kesamaan komunitas berkisar antara 0-100 %. Semakin mendekati

nilai 100%, keadaan tegakan yang dibandingkan mempunyai kesamaan yang

tinggi. Dari nilai kesamaan komunitas (IS) dapat ditentukan koefisien

ketidaksamaan komunitas (ID) yang besarnya 100 – IS. Untuk menghitung

IS, dapat digunakan nilai kerapatan, biomassa, penutupan tajuk atau INP.

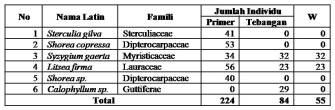

Sebagai

contoh, kita membandingkan tingkat permudaan semai hutan primer dengan

hutan setelah ditebang dan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Nilai Kesamaan Kerapatan antara Hutan Primer dengan Hutan setelah ditebang pada tingkat Semai

Maka nilai kesamaan komunitas (IS) = ((2 x 55) / (224 + 84)) x 100%

= 35.71%

Nilai

diatas menunjukkan bahwa antara kondisi primer dan setelah ditebang

dari segi jumlah individu (kerapatan) hanya mempunyai tingkat kesamaan

sekitar 35.71% artinya setelah dilakukan penebangan terjadi kehilangan

jumlah individu sekitar 64.29%.

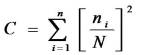

f. Indeks Dominasi

Indeks

dominasi digunakan untuk mengetahui pemusatan dan penyebaran

jenis-jenis dominan. Jika dominasi lebih terkonsentrasi pada satu jenis,

nilai indeks dominasi akan meningkat dan sebaliknya jika beberapa jenis

mendominasi secara bersama-sama maka nilai indeks dominasi akan rendah.

Untuk menentukan nilai indeks dominasi digunakan rumus Simpson (1949)

dalam Misra (1973) sebagai berikut :

Dimana :

C : Indeks dominasi

ni : Nilai penting masing-masing jenis ke-n

N : Total nilai penting dari seluruh jenis

No comments:

Post a Comment